为何鲜见女性荣膺诺贝尔科学奖

图像来源, Getty Images

本文转载自《对话》 (The Conversation),文章作者为来自亚利桑那州立大学(Arizona State University)的玛丽·K·费尼 (Mary K Feeney)。

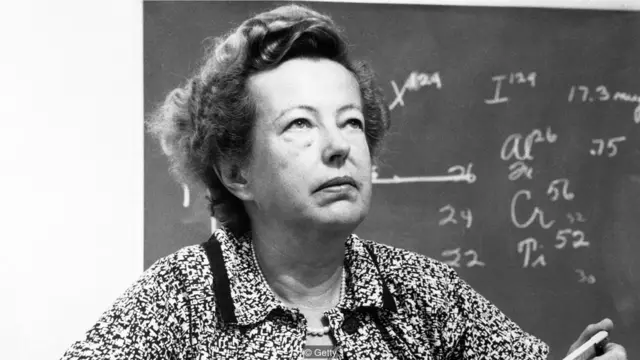

2018年,诺贝尔物理学奖获奖名单出炉,奖项得主之一是唐娜·斯特里克兰(Donna Strickland),她摘得科学界至高殊荣。然而很多媒体报道聚焦的角度却在她是继居里夫人(Marie Curie ,1903年获诺贝尔物理学奖)与玛丽·格佩特-迈耶(Maria Goeppert-Mayer ,1963年获诺贝尔物理学奖)后史上第三位获诺贝尔物理学奖的女性。

尽管美国女性生物化学工程师弗朗西斯·阿诺德(Frances Arnold)同样赢得了今年的诺贝尔化学奖,但女性诺贝尔奖得主的罕见引发了人们对女性是否被排除在科学教育和事业之外的疑问。过去的百余年间,女性科研者已取得了长足的进步。但有确凿的证据表明, Stem(即科学、技术、工程和数学)领域的女性代表人物仍十分鲜见。

研究指出,坚持在Stem领域追求事业的女性面临着显性与隐性的发展壁垒。男性主导这些领域的偏见根深蒂固,而女性在这些领域的表率不足,常被视作挂名而已或干脆被当做局外人。

当女性在运动、政治、医药和科学领域赢得最高的成就时,她们便成为所有人,尤其是女孩和其他女性的典范。但对比男性,女性在Stem领域活跃不足的情况是否有所好转?是什么令在教室里、科研实验室中、管理岗位上的的女性们却步?又是什么阻扰了女性们赢取奖项?

似是而非的性别刻板印象

传统的性别刻板印象认为女性“不喜欢数学”且“不擅长科学”。无论男女都持这样的观点——但研究者以实证为依据驳斥这一观点。研究表明,女孩及女性避开Stem教育并非由于认知能力的欠缺,而是因为早期接触和体验到的Stem、教育政策、文化背景和刻板印象,加之榜样人物的浸润不足。

图像来源, Getty Images

过去几十年间,为推动女性在Stem领域的发展,社会各界作出了诸多努力。这些举措主要集中于通过教育改革与个人项目以消抵这些刻板印象,同时增加Stem梯队(从中小学到本硕博教育路径)中女孩的数量。

目前情况已有起色。越来越多的女性表现出从事Stem领域事业的兴趣并且在大学期间攻读Stem专业。女性如今占到心理学和社会科学从业人员的一半甚至以上,她们在除计算机和数学外的其他科学从业人员中的占比也越来越高。据美国物理研究所(American Institute of Physics)相关数据显示,如今获物理学学士学位的人中约有20%是女性,物理学博士学位的人中女性占比18%,数字相较于1975年有所增加。1975年,仅有10%的物理学学士学位获得者和5%的物理学博士学位获得者是女性,

越来越多的女性拥有Stem领域的博士学位并且担任教职。可是在之后的学术生涯发展历程中她们将遭遇“玻璃悬崖”(指女性或少数族裔在颇具挑战的情形下升到领导层职位,工作过程中遭遇失败的风险较高)或“天花板”(指即便再有能力,达到一定级别之后,晋升的空间也变得越来越小,从而在不同的阶段遇上自身发展的困局)。

Stem领域的“天花板”

女性在 Stem学术生涯中会面临众多结构性与制度性壁垒。

除了性别薪酬差距等问题外,学术研究的结构常使女性想要在工作上获得成功的同时平衡工作和家庭的投入变得困难。在实验室里搞科研工作常常需要在实验室潜心钻研数年。终身职位制的种种限制虽说不会使得女性维持工作生活平衡、承担家庭责任、生儿育女、带薪家事假等变得绝无可能,但难度系数并不低。

再者,在男性居主导地位的工作场域中工作可能会让女性感到被孤立,觉得自己被当做是个“吉祥物”,而且更容易受到骚扰。女性常常难有建立人脉、社会交际的机会,她们会感觉是实验室文化圈、院系学术圈或者所处领域的圈外人。

某领域中女性数量不足时(不到总数的15%),她们就很难为自己发声,也更可能被视为少数群体和例外。居于劣势地位时,女性可能会在压力之下去更多地承担学术委员会中的“吉祥物”或担任女性研究生的导师。

图像来源, Getty Images

女性同事更少的情况下,女性会更难建立与其他女性同仁的关系,获得她们的支持并构建咨询网络。而当女性因为家庭或育儿责任且无法使用科研基金来补贴育儿费用时,女性就更不可能投身工作聚会或者参加会议,女性被孤立的局面会更加恶化。

大学、行业协会及美国联邦基金等采取了一些举措以解决此类结构性壁垒的问题。这些举措包括推进家庭友好型政策的颁布,增加薪酬公布的透明度,加快推进美国教育法修正案第九条(Title IX,旨在推动女性获得平等工作机会)的保护措施等,为女性科学家提供辅导及帮扶项目,给予女性科学家充足科研时间的保障,并且在招聘、科研支持及职业发展等方面倾向女性。

这些项目带来的结果有利有弊。举例而言,有研究指出,诸如休假、亲身照顾小孩等家庭友好型政策可能会加剧男女不平等,造成男性科研生产力提升却加重女性的教学及服务责任。

全社会——包括普罗大众、媒体、大学雇员、学生和教授等——一般都觉得科学家和诺贝尔奖得主多为男性、白种人、年纪稍长——这么想也有道理。因为 97% 的诺贝尔科学类奖项得主都是男性。

这是隐性偏见的例证:这是一种无意识的、不自觉地、自然而然的又无法避免的假设,我们所有人,无论男性还是女性,均对我们周围的世界持有这一假设。人们做出决定是根据潜意识的假设、偏好和刻板印象——即便有时它们会与人们所持的显性观念相悖。

研究表明,对女性专家与女性科学家的隐性偏见无处不在。它表现为优先重视、肯定及奖励男性取得的学术成果,而非女性的。隐性偏见的存在将影响女性的聘用、晋升及工作成功得到认可。例如,学术工作求职过程中,女性很可能会因个人信息和外貌而被审视和评判。给女性写的推荐信中也更可能提出疑惑或使用导致负面事业结果的语言。

隐性偏见将影响女性发布研究成果及因自身努力获得认可的能力。相较于女性,男性引用自己的论文的几率要多56%。这种在认可度、获奖率、引用数方面的男女差距被称“玛蒂尔达效应”(Matilda Effect)。比起男性,女性的研究成果被引用的概率更低,而她们的想法也大多会归为男性所有。女性作为单独一作的学术文章其发表的审核周期是男性作品的两倍。期刊编辑领域如担任高级学者、第一作者及同侪评审等的女性鲜少。研究把关人职位上的性别边缘化也不利于女性科研的进步。

图像来源, Getty Images

当某位女性成为世界一流的科学家,隐性偏见也会导致她很难被邀请作为主题演讲者或客座演讲者去分享自己的研究成果,进而大大减少了她在该学术领域的曝光,并且会降低她被提名相关奖项的可能性。这一性别失衡的现象非常显着,我们从女性专家在大多数话题的新闻报道中被引述的频率之低便可窥得一二。

人们给予女性科学家与其成就相称的尊重和认可是少于男性的。研究表明,当人们谈到男性科学家或男性专家时,人们更有可能使用他们的姓氏,而在谈到女性科学家或女性专家时,却更会使用她们的名字来指代女性。为何这点很重要?因为实验表明,以姓氏来指代的个人更有可能被认为声名显赫。事实上,有研究发现,以姓氏称呼科学家让人们觉得这些科学家应该被国家科学基金会(National Science Foundation)授予成就奖的几率高出了 14%。

作为一名物理学副教授,荣获诺贝尔奖于斯特里克兰是一项巨大的成就;而作为一名相比男性同行要面临更多壁垒的女性来说,能荣获该奖项,在我看来,意义深远。

当被问及成为史上第三位诺贝尔物理学奖的女性得主感受如何时,斯特里克兰表示,起初她在得知获得该奖的女性如此之少时非常惊讶。“但我想说,我的确生活在一个男性占绝大多数的世界里,所以看到得奖的人基本是男性,我也并不意外”,她说。

科学史上得奖的基本是男性,这就是现状。若我们不想再等五十年来见证第四位获诺贝尔物理学奖的女性,就得解决Stem领域的结构性与隐性偏见。希望到那时,一位女性在获此科学殊荣时被新闻报道并不是因为她的性别,而是因为她的科学研究成果。我期盼着这一天的到来。

请访问 BBC Future 阅读 英文原文。