科特的母親是猶太人,又是單親媽媽。1939年,納粹德國佔領奧地利首都維也納,她在惶恐中獨自逃難到英國,當時14嵗的兒子科特自己留在了維也納。戰亂中與母親別離,科特是怎麽活下來的?他都經歷了些什麽?這個數十年來不為人知的故事,現在終于重見天日。科特的兒子幾年前發現了一摞藏在舊紙盒裏的信件,原來都是科特和母親在維也納分手之後的兩地書。於是真相大白。

1939年3月中旬,納粹魔爪下的維也納,14嵗的少年科特在火車站站臺上跟母親海德薇格(Hedwig)告別。科特是我父親。我祖母海德薇格是猶太人,當時已經和我祖父離異。那一刻,母子都淚流滿面。

海德薇格登上一列開往英國的專列。當時,納粹對奧地利猶太人的迫害和清洗日益升級,風聲越來越緊。

從1938年12月開始,一列列滿載猶太兒童的火車從德國和德國佔領的歐洲國家開往英國。那就是英國政府授權的猶太兒童救援列車,代號 Kindertransport(兒童專列)。

許多孩子乘這趟專列逃離奧地利,但他們的父母卻被迫留在家鄉,聽任命運擺佈 — 在納粹統治時期,他們基本上都難逃慘死的結局。

火車在汽笛聲中緩緩駛離站臺,海德薇格和多年來跟她相依爲命的獨生子科特揮手告別。這趟Kindertransport 專列上的奧地利猶太孩子們和科特的母親一起前往安全的英國。

火車消失在遠方。站臺上的科特強打精神,獨自離去,囘到那個充滿敵意的城市。

從車站生離死別那一刻起,科特和母親海德薇格有很長一段時間天各一方。海德薇格最終輾轉到了英格蘭中部一個小鎮,Market Harborough,安頓下來。她有一張家務勞動特殊簽證,是當時英國政府發給2万名奧地利和德國猶太女性難民的。憑這張簽證,海德薇格可以為當地的家庭幫廚,以此爲生。

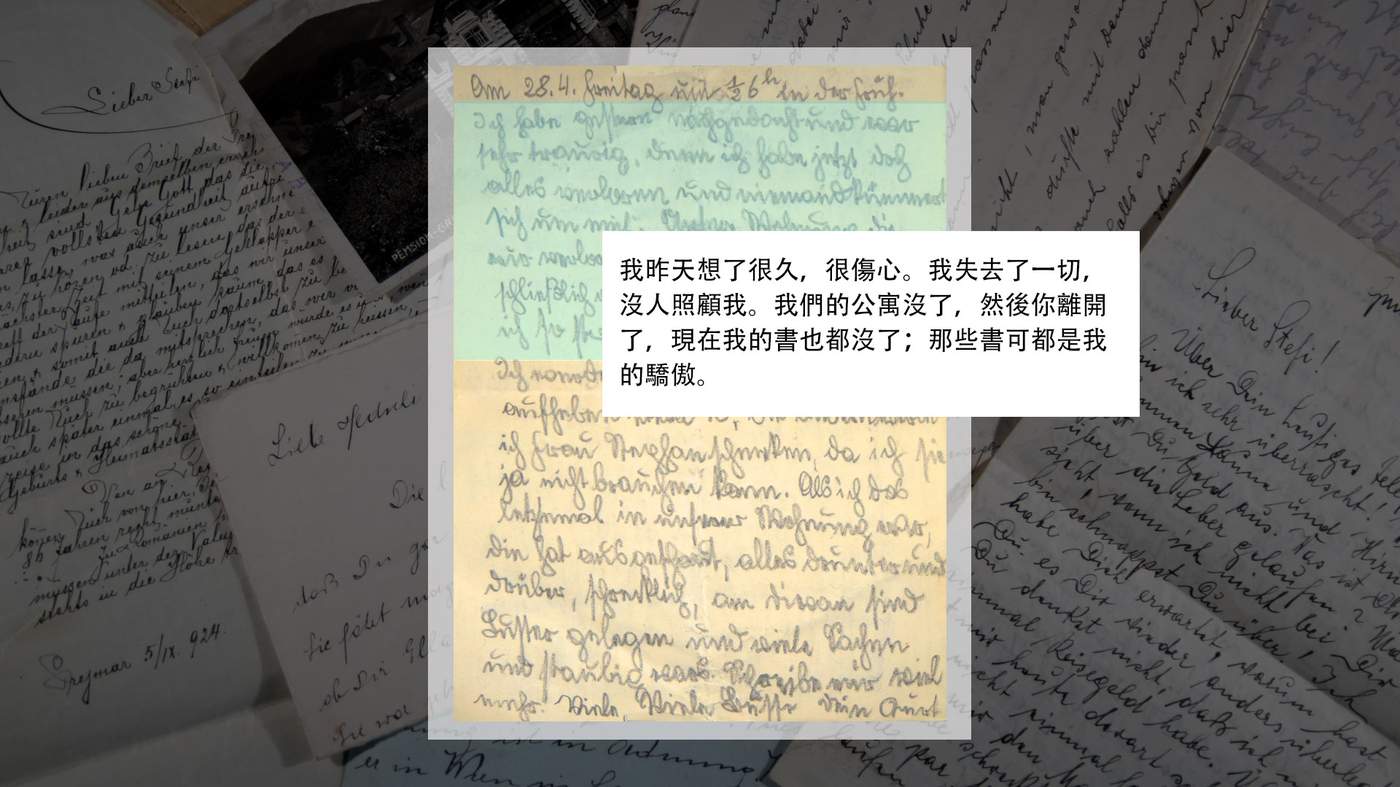

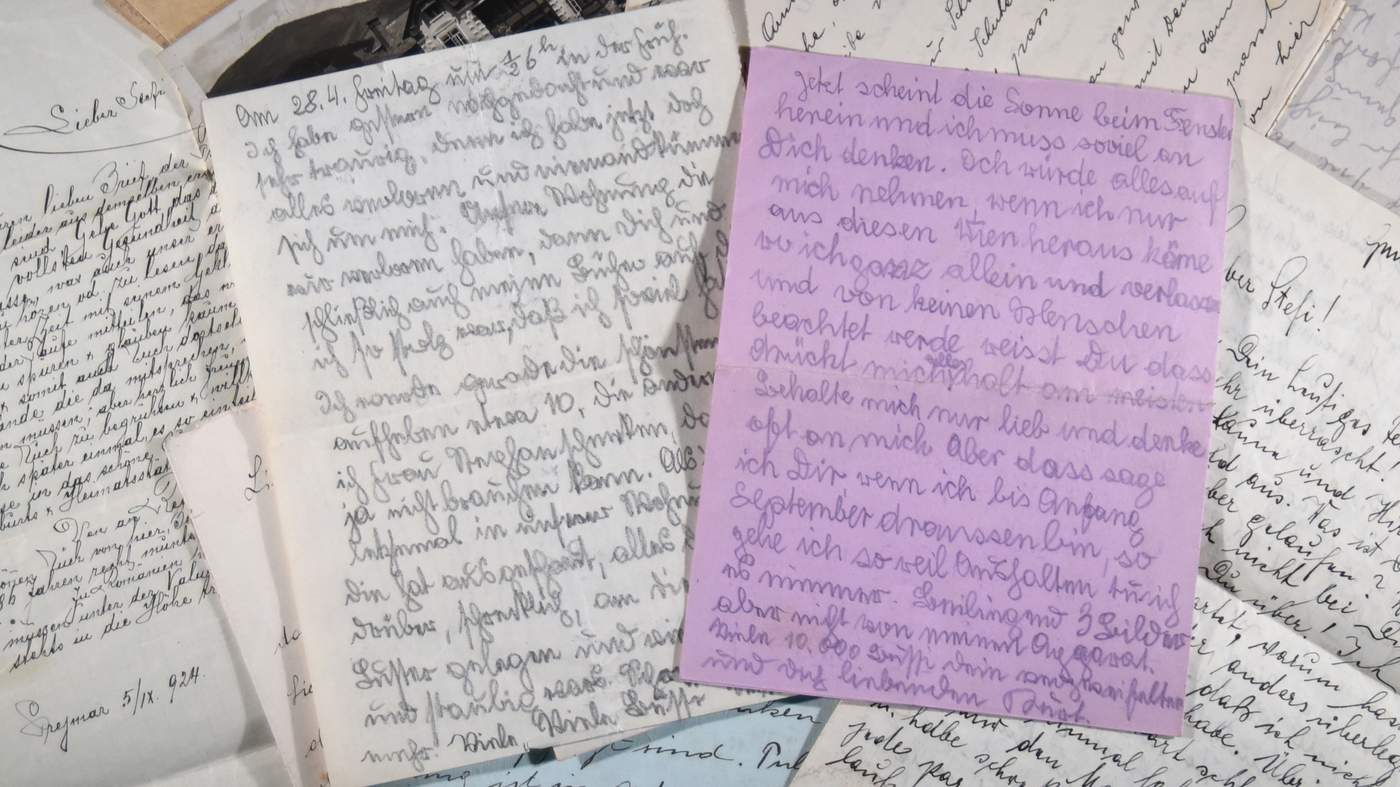

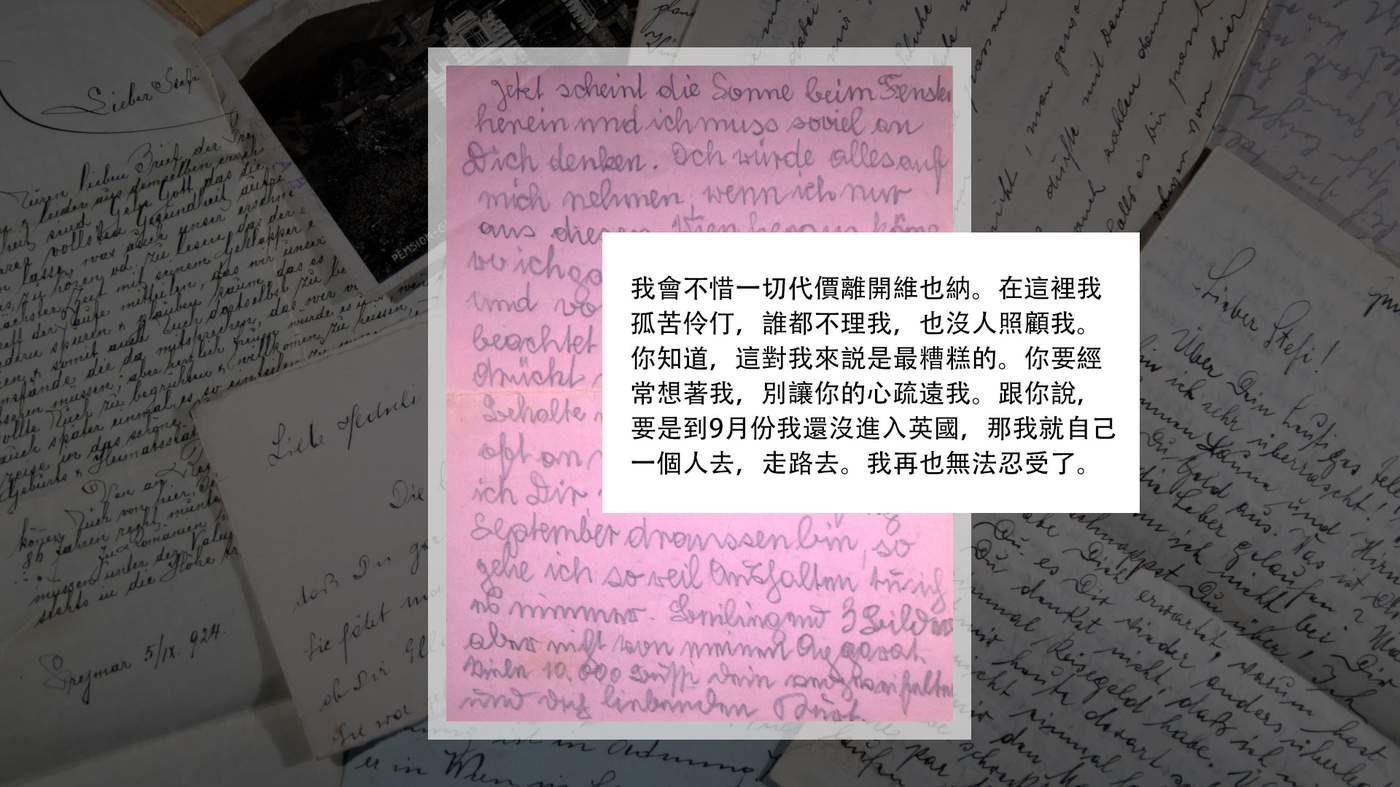

不過,她和兒子科特一直保持通信。

納粹年代母子生離死別而又奇跡般重逢的故事便在這些泛黃的信紙上徐徐展開,催人淚下。

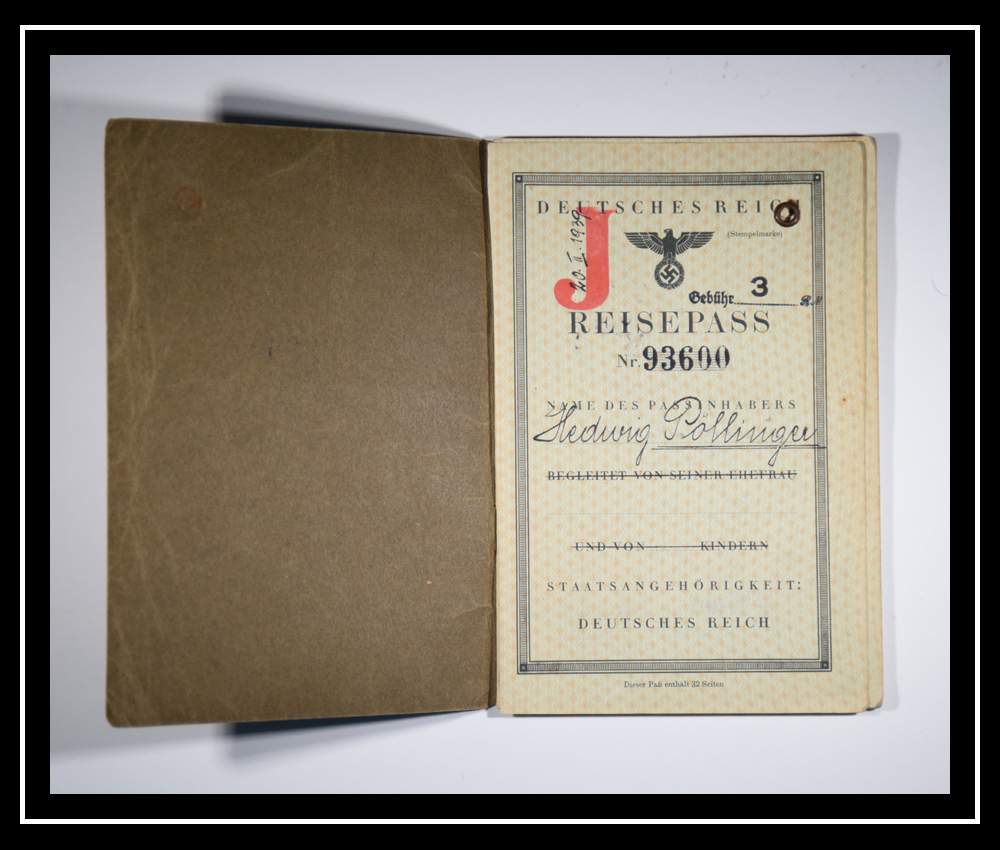

海德薇格1939年所持的護照:醒目的紅色字母J是猶太人(Jew)的標誌

從分別到重逢,母子之間總共有40封往來書信。這些信件一直到2018年開春時才在英格蘭一戶民居的閣樓上被發現。它們現在在倫敦的維納圖書館大屠殺檔案館(WienerLibrary Holocaust archive)展出。這些信件展示了二戰前猶太難民的生活。

我們從信中得知,海德薇格逃離維也納時,和兒子團聚的機會十分渺茫。母親走後,科特内心越來越孤寂,日子越來越窮困艱難,還因爲身上有猶太血統而經常受到騷擾。他在維也納度日如年,與生父的關係不斷惡化。最終,在自己不懈努力和母親及親友的幫助下,科特奇跡般地搶在大戰全面爆發前逃到英國,整個過程驚險無比。

科特的後代對這些一直毫無所知,直到父親和祖母的這些通信重見天日。

奧托·科特·普林格(Otto Kurt Pöllinger)1924年出生在維也納,住在當時城内的猶太人聚居區,列奧珀玆塔德(Leopoldstadt)。他是本文作者尼克的父親。

科特童年最珍貴的記憶就是經常去母親海德薇格的老家格蒙德(Gmünd)去玩。母親的兄弟們在當地都是頗有聲望的第三代零售店主。格蒙特位於奧地利的沃爾德地區,森林茂密。科特在那裏度過了許多快樂時光。這也解釋了他爲什麽日後那麽熱愛戶外活動,比如去野外採蘑菇和露天游泳。

科特的父母1936年分居,1938年正式離婚,科特的生活就此徹底改變。他父親斯泰凡,也就是我祖父,是天主教徒。離婚后他搬了出去。據説斯泰凡爲人不善,但在看到父親和祖母的這些書信前,我並不清楚他到底有多坏,人品到底惡劣到什麽程度。

顯然,這還不是科特生命中最艱難的時期。

1930年,海德薇格和科特在格蒙德自家兄弟經營的商店門外

1938年3月,奧地利半推半就地被納粹德國吞併,成為大德意志的一部分,史稱德奧合併事件。這是第二次世界大戰前德國首次大舉擴張疆域。

自那以後,奧地利猶太人的生活發生劇變。

奧地利人口中猶太人所佔比例超過德國,他們大部分住在維也納。當時,維也納也是歐洲中部地區的一個主要猶太文化中心。

德奧合併之後,奧地利猶太人的待遇迅速向德國猶太人看齊:針對猶太人的法律規則有數百條,他們的人生自由受到極大限制,而且對猶太人的限制隨著時間推移越來越多。猶太人被允許從事的職業、就讀的學校、擁有的私人財產種類和數額、結婚對象、居住地點,甚至什麽地方可以去什麽地方不可以去,法律都有十分嚴苛細緻的規定。

而這一切只有一個目的,那就是不斷剝奪猶太人的權利,直到他們完全喪失公民權。

科特親歷了這個過程。

科特母親家在格蒙德的商店很快被當局充公,舅舅們被迫舉家遷往維也納。科特後來親口講述過他當年親眼目睹猶太人在維也納如何受欺壓,如何被打入社會底層,只得靠掃大街和做類似的活計糊口。

1938年11月9日深夜,史稱「水晶之夜」(又譯「碎玻璃之夜」,納粹黨徒和黨衛隊突襲德奧境内猶太人),科特家所在的街區有許多猶太教堂和猶太商店被砸毀。

柏林一家猶太人商店櫥窗被砸毀 (Getty)

那些日子,空氣中充斥著暴戾之氣。在納粹當局精心部署下,對猶太人的逮捕行動迅速升級,僅僅在維也納就有6000多名猶太人進了監獄,其中有些人很可能是科特的校友。他原來就讀的學校被蓋世太保(秘密警察)改成監獄,那裏關押的許多人後來都去了集中營。

1945年二戰結束前,被驅逐或被殺害的奧地利猶太人總共有大約60000人,還有大約120000人在1939年9月大戰正式爆發前設法逃出奧地利,因而得以幸存。

科特的母親海德薇格加入了逃亡隊伍。她是親友中第一個成功逃生的人。

不過,海德薇格和她的家庭的故事到此仿佛進了死胡同。她和兒子科特對其後漫長的戰時經歷一直緘口不語。母子二人先後於1967年和1990年去世。

當時我説服自己接受現實:父親科特和祖母海德薇格逃亡英國的經歷,其前因後果、來龍去脈和具體細節,將永遠成爲家族史上的不解之謎。

然而,誰都不知道海德薇格一直跟兒子科特秘密保持通信。這些泛黃的信紙描繪了那個恐怖年代的日常情形。數十年來,只有母子二人知道這些信件的存在,直到2018年一個極偶然的機會,這些塵封的信件重見天日,也解開了我心中那個巨大的謎團。

2018年1月一個尋常的夜晚,母親新搬了家,我去她的新居,在一堆搬過來還沒打開的雜物箱中翻找祖母海德薇格的老相冊和文件。我答應了奧地利歷史學者弗雷德利克·珀勒洛斯(Dr Friedrich Polleross)為他提供一些資料。他在寫一本關於二戰前後消失的維也納猶太家庭的書,爲此採訪了不少幸存的家庭及其後人,還需要一些照片。

費了很多周折才找到那本相冊。我記憶中的那些照片都還在 — 祖母海德薇格幼年時穿得漂漂亮亮跟小夥伴在格蒙特的合影;她成年后的全家合影,照片上她站著,身邊坐著的是她丈夫,他腿上坐著一個小寶寶;另外還有她和兒子科蒂(科特的暱稱)的合影。

隨後,我忽然注意到紙箱内墊在相冊下面的一個快要散架的盒子,是1940年代那種白色和金色的巧克力盒。我以前從未見過這個盒子。

小心掀開盒蓋,我眼前是散亂堆放的一些旧书信,大約200封左右,纸张發黃,筆跡陌生,很難辨認。這些信大部分是祖母海德薇格在1920年代到1940年代期間收到的,其中許多來信的署名是科蒂。

這些信件的譯文按時閒順序分批傳來。我逐漸開始理解,祖母海德薇格當年做出逃難決定前肯定權衡再三,而最後自己獨自逃亡、把兒子留在維也納,似乎也並非表面看來那樣冷酷無情。

科特的處境相對而言比較安全。他每週大部分時間呆在學校,母親家的親屬們也都還在。

但他依然傷心,也毫不掩飾自己的傷心,經常給母親寫信訴苦。3月22日,他寫道:「誰都對我不理不顧……我很孤獨。」不過,再往後的一些信則顯示這個少年也並非始終孤單悲苦。在媽媽刨根問底的追問之下,科特也吐露了一些日常生活細節。4月16日的信中寫著:「我跟埃娃去散步了(她不是我喜歡的類型,太平淡乏味)。」

但是,他的安全網不久就破裂了,之後的日子變得很艱苦;這在隨後傳來的一批譯文裏一覽無餘。

斯泰凡

科特痛恨自己的學校,那不僅因爲學校伙食太差,還因爲他必須對同學老師隱瞞自己的身世和母親的下落。他在給母親的信中提到,同學和老師都是納粹黨員。

科特不斷提醒母親不要把信寄到學校,但這種謹慎看來沒什麽用。5月20日,他在信中寫道:「班上的男生經常欺負我。他們好像聽到風聲,知道我是混血兒。」

起初,奧蒂阿姨和兩個舅舅盡可能設法讓營養不良的科特改善一下伙食。5月7日,科特告訴母親:「這裏不許猶太人買水果和肉了。」

奧蒂的家是科特的周末避難所。如果事情按他們的設想進展,學校放暑假他不能住校時可以住到奧蒂阿姨家去,當然,那這取決於她自己家的逃亡計劃進展狀況。

可是奧蒂阿姨不久就開始收到匿名的仇恨郵件,情況急轉直下。科特寫信告訴母親,其中一封信裏有一張圖片,是反猶太刊物《先锋报》(Der Stürmer,又譯《衝鋒隊員》)出版人、總編尤利乌斯·施特莱歇尔(Julius Streicher)的照片。

來自奧蒂阿姨和舅舅們的幫助被迫減少。最令我震驚的是,告密的最大嫌疑人竟然是我的祖父,也就是科特的父親。

這就使我不得不翻出之前的信件重新細讀,設法從中找出各種蛛絲馬跡和細節,拼湊出答案。

大約就在那個時候,科特寫信告訴母親,父親要求他斷絕跟母親的聯係,否則自己承擔後果。當時,母子二人的處境都很糟糕。當然,也可能正因爲如此他才乘人之危,要母子斷絕來往。科特拒絕了,父親勃然大怒,叫兒子以後永遠別再去見他。

在一封信裏,科特寫道,父親形容自己為兒子提供的「雅利安式的養育」比他母親提供的那種更優越。其實,母親海德薇格的宗教信仰意識很淡,而科特又是受過洗禮的天主教徒。但這些在納粹對非雅利安因素的排斥面前沒有絲毫作用。

看來,我祖父的憤怒迅速上升到一個新的高度,成爲他的反猶太理念的宣泄平臺。

毫無疑問,那些匿名信使科特的處境更加惡劣。因爲奧蒂阿姨迫於壓力不再敢讓他去家裏過周末了。她怕科特的父親向當局舉報,指控她觸犯了某些針對猶太人的法律規定。

科特告訴媽媽,他也無法向舅舅們求助了,因爲他更怕給他們惹麻煩。這可能是因爲舅舅們娶的都是猶太人。他們的家庭跟奧蒂阿姨不同,至少奧蒂的丈夫不是猶太人;舅舅家比奧蒂家還不如。

科特覺得自己走投無路,錢越來越少,衣服破爛不堪。5月24日,他在信裏寫道,自己已經淪落到要在公園長椅上過夜的底部。遠在千里之外的母親海德薇格讀到這些肯定心急如焚。

那麽,她究竟爲什麽在知道兒子會受父親的羞辱和拒斥的情況下仍然敦促科特繼續去找父親呢?

答案就在母親和兒子的一個共同目標,兩人都在為實現這個目標努力。實際上,這些書信的内容大部分都圍繞這這個目標;那是它們最主要的共同主題。隨著時間推移,這個目標變得日益緊迫。

1939年科特和奧蒂阿姨在維也納

假設為了實現這個目標,他們曾制訂過計劃,那麽這個計劃就是不惜一切代價、不惜運用一切手段讓科特逃出奧地利。母親海德薇格從流亡英國的第一天就開始為科特申請赴英工作簽證,為他找必要的財務擔保,為他爭取「兒童救援」專列的名額。

可以認爲她在英國做這些事更有優勢。只是,對於一位不懂英文又住在偏遠的英國農村,而且需要全職工作的德國婦女來説,這件事肯定萬分艱難。

到了1939年4月30日,海德薇格的雇主西頓夫人終於同意提供幫助,幫她給「兒童救援」委員會寫信,表示願意資助科特,並承諾幫他找工作。信寄出之後過了兩個月,又找到了一個有可能提供工作機會的農場。這段時間裏,母子之間有許多充滿焦慮的往來信件。

科特迫切需要一本護照。如果沒有護照,母親在英國的一切努力都將白費。問題是他必須得到父親同意才能出國旅行。海德薇格敦促兒子科特跟父親保持聯係,為日後爭取他同意科特出國做鋪墊。但是,我後來從科特寫給母親的信裏發現,父子關係變得越來越糟糕。

在等候翻譯傳來最後一批信件譯文時,我提心吊膽,忐忑不安。

海德薇格和五個兄弟姐妹和他們的配偶。海倫(左五)和埃拉(左八)和她們的丈夫後來都死于猶太人大屠殺。前排坐著的是她母親,穿白色短袖恤衫的是科特。

科特的父親起初斷然拒絕討論這件事,後來科特就到他上班的地方跟他對峙,然後他態度有所軟化,答應在兒童監護法庭上簽署相關文件。6月9日,科特滿懷希望去到法庭,結果發現父親騙了他。那天,他給媽媽寫信說:「那個卑鄙的傢伙沒簽字……我的父親,他心裏根本沒有我。」

最後,是奧蒂阿姨丈夫出面干預,對事態的轉變起了關鍵作用。科特的這位姨父不是猶太人,爲此還遭人斥責,說像他這樣一個雅利安人居然去幫助猶太人海德薇格,真是「恥辱」。由於姨父的干預,科特的父親同意在一份文件上簽字,由此擺脫了一切子女養育義務和學費負擔,同時,科特的姨父則有權同意科特申請護照出國旅行。

6月25日,科特在信中告訴母親:「我心裏一塊大石頭落地了。」他憧憬不久的將來與母親重逢,字裏行間洋溢著歡樂之情。「我覺得你會認得出我;我長大了,更健壯了,當然,跟克拉克·蓋博相比還差一點。」克拉克·蓋博是好萊塢影帝。

這時,擔子全部壓在了母親海德薇格的肩上。

農場的工作還沒有最後敲定,科特不斷提醒母親加緊催促。6月28日,事情有了突破,海德薇格也不必去催農場主了。猶太兒童救援計劃的主要組織者之一,貴格教友會,通知科特,準備7月11日啓程。也就是說他必須在那天之前辦好所有證件。錯過這一次機會,就得等到8月中旬。

二戰是9月初爆發的,但科特事先就已經預感到戰爭在步步逼近。

得知可以出逃的喜訊,他寫信告訴母親,「我欣喜若狂。」

科特全力以赴地去辦理各種旅行證件,終於在7月10日拿到了護照,次日登上猶太兒童救援專列。

他跟那列開往英國的列車上其他奧地利猶太兒童正相反:他是去跟母親重逢,而車上其他孩子,以及大戰前通過這個計劃出逃的約10000名奧地利猶太難民兒童,跟站臺上的父母親友揮手告別其實就是永別,只不過他們自己當時不知道。

現在回想,當年母親海德薇格先行獨自出逃的決定完全正確。假如她留在維也納,兒子科特可能就拿不到「兒童救援」計劃的名額。身為「混血雜種」,他可能免於一死,但在納粹奧地利總歸難免遭歧視。而且,無論身處何方,他的人生都會更孤獨無助,因爲母親留在維也納,最後的結局必然跟她的兩個姐妹一樣,死在納粹集中營。

剛開始讀這些信件時,我期望從中找到一直在困擾我的一個問題的答案:海德薇格和科特爲什麽感到回憶這段歷史很困難。看完這些往來書信之後,我明白了。不僅明白了,還意外地發現了科特爲什麽避免提及自己父親的原因。

海德薇格當時的決定乍一看顯得冷酷無情,但她對科特的母愛和親情在這些信中一覽無遺。而她的前夫,科特的父親即我的祖父,卻正好相反。他應該對我祖母和父親經受的大部分苦難負責;他甚至阻撓海德薇格和科特母子團圓,還幾乎成功了。

這個發現令我難以接受。

關鍵在於,他成了那種充滿仇恨的意識形態的信徒,而那種仇恨和狂熱最終導致海德薇格和科特在1939年陷入那樣的困境。

不過,這些信給我留下的最難忘的印象,是母與子之間那種割不斷的紐帶;正是這條紐帶使他們在至暗時刻保持了生的執念,得以堅持到最後雲開日出,堅持到母子重逢的那一天。

後記

後來,我在祖母海德薇格留下的故紙堆中找到了1960年代維也納當局簽發的一份擔保證明。她生前再也沒有重返故鄉,因爲太痛苦,但科特回去過,所以這張保單可能是他某一次回鄉使用的。

他後來曾查詢過自己生父的住址,也得到了。誰都不知道他們是否又見過面,也不知道他們之間發生過什麽。但很顯然,一直到科特成年以後很長一段時間,父與子之間始終有些事沒有了斷。其中很大一部分無疑可以追溯到他當年孤苦伶仃在維也納求生的經歷。

科特當時夾在猶太人母親和反猶太人父親之間,而那又恰恰是一個特殊年代,在那個時代背景下,這個矛盾之尖銳、後果之淒慘,真正是史無前例。

1939年4月,科特和堂姐(奧蒂阿姨的女兒)在維也納

科特和海德薇格的兩地書在維納圖書館(Wiener Library)網站展出, 研究人員可以到圖書館查看全部信件。

作者:尼克·普林格 (Nik Pollinger)

編輯:凱瑟琳·韋斯科特(Kathryn Westcott)

圖片和製作:埃瑪·林奇(Emma Lynch)