跨越性别的香港人罗小风:不能只用胸来决定男女

图像来源,Siu fung

- Author, 林祖伟

- Role, BBC中文

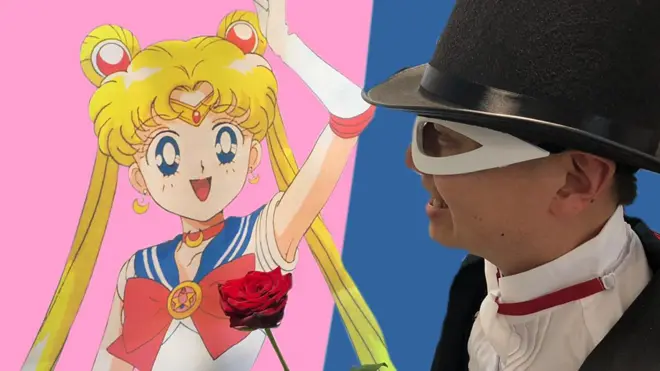

一身壮硕的肌肉、结实的胸膛与六块腹肌、利落清爽的短发、男性的打扮、浑厚的声音——这个人出现在女更衣室,会引发不少的骚动。

“你那个是男人的胸,你是男人!”这是28岁的罗小风,在女更衣室常常遇到的窘境,别人总是认为她是男的,但她从没有动过变性手术,生理上仍是女性。

但由于外表过于阳刚,她都是去男洗手间的间格厕所,避免进入女洗手间带来的麻烦,她曾在男厕碰见父亲──那是她人生最尴尬的时刻之一。

香港出生的小风是一位健美运动员,是大学助教。她形容自己不完全是男,也不完全是女,虽然身型与男性无异,但有时是“他”、有时是“她”,是一位“性别流动者”。

“性别流动”(Gender Fluid)是“跨性别”(Transgender)的一种,意指该人不认为自己有一个固定的性别,可以随时改变,或是同时拥有不止一个性别。

正如许多性别议题一样,这个概念是否存在、应如何解构,充满争议。医学界经过多年的辩论,世界卫生组织今年6月,才不把跨性别视作精神病。

小风坦言,要让社会了解“性别流动”这个概念并不容易,毕竟性小众在社会上受尽压迫,不敢在人面前诉说自己的故事,但她自己却选择站出来,希望外界了解她的故事、她的看法,也许不能尽得所有人的认同,但却是一个切入点,去反思性别为何物。

“我觉得不可以只用胸来决定是男人还是女人,”她说,“性别不是二元,可以多元、流动,我就是我。”

这次访问,小风要求记者以“她”称呼自己。

“我曾经想做修女”

小风自言,小时候和其他小朋友没有很大的分别,留着长头发,很喜欢父母为她结辫子。她是家中长女,有两个妹妹,家中无数女生玩具,很多大大小小的洋娃娃。

她没有特别渴求男生的玩具,女校成长的她,连接触男孩子的机会也不多,“我小时候对性别、性向,没有甚么概念。”

母亲是天主教,自小受洗,小风经常去教会参加宗教活动。父亲教书、母亲在图书馆工作,她自小与书结缘,又学小提琴,父母有意把她培养成文静内向的女孩。她满脑子也是念书,希望考取好成绩,获得父母的认同。

图像来源,Siu fung

“我小学时有想过要做修女,因为经常回教会,我也没有其他活动,读书上比较自律,我觉得修女那种自律生活很适合我,现在喜欢玩健美,也是因为我是一个很自律的人。”

她说,自己到初中一直是一个虔诚的教徒,但自从发现自己的性取向与众不同的时候,她离开了教会。

女同志

刚踏入中学,小风情窦初开,对象是一个长头发的女生,在小风眼中,这个女生聪明、自信、表达力强、比同年的人成熟。

但小风表白失败,那个女生对她说,女生喜欢女生是不正常的。

“起初我不知道,‘我喜欢女生’从社会的角度看是有问题的,直至别人告诉我,女女关系是不正常的,我才认识到同性恋是一个禁忌。”

小时候她埋首念书,不多看电视或爱情小说,爱情与性别的概念,同样模糊。

“同性恋”这个字进入了她的视野,她注意到教会对同性恋的印象十分负面,比其他事情所背负的罪名更重,教会的解读让她感到不舒服,她决定离开教会,变成一个没有宗教归属的人。

在中学时期,她与另外一个女同学谈恋爱,但过程充满波折,对方家长把她的女朋友管得很严,她们聚在一起的时间不多,拍拖也只能偷偷摸摸——地下情,是众多同志恋情的必经阶段。

幸好,身边的朋友对她俩均十分支持,然而她们两人当时也是长头发,常常会被人问到,到底谁扮演男生的角色,谁是TB(Tomboy)。突然有一天,小风觉得外表上要更男性一点,毅然把长头发剪掉,甚至把其中一边剃光,也不再带胸罩,让自己变得男性化,有时候甚至偷偷地穿父亲的衣服。

这种叛逆的转变惹来家人的反对,她父亲当时是她学校的副校长,针对她与时任女朋友的是是非非,周围早已传遍,她作出男性化的改变,成为家庭争执的触发点。

图像来源,Siu fung

但她当时选择了逃避,坚决否认自己是女同性恋者,但无阻无数次的争吵。

“我妈会买女装给我,我从来不穿,她不喜欢我穿男装,但强迫不到我,”她说,“想离家出走,但经济并不独立,我爸会在我面前哭,他问要不要带我去看医生,他很气馁。”

而更令她迷茫的,是她发现自己同时对男生感兴趣,但与一般异性恋不同,她希望男生把她当成男生来喜欢她,两者像是同性恋的关系,所以她无法把自己视为双性恋。她自己喜欢倾向阳刚的人,不问性别。

“当时我很挣扎自己性倾向的问题,加上当时一些情感上、关系上的问题,加上可能是家人的压力,曾经都有自杀倾向,割手,经历了一段抑郁的时期,”她说,“我当时觉得世界上没有人明白我,我觉得自己好孤独,世上只有我那么奇怪。”

大学时期,她修读比较文学,现在也在大学任教,专门研究同志议题,偶尔用诗词表达自己对性别的思考:

据说有一种生物比亚当夏娃还要早存在/他们有两个头,两对手和两对脚/他们背对背,两对眼睛从没有见过对方/他们的视野比我们多出一倍/他们都是天神的孩子,虽然 他们有两个男性、女性、或男或女的身体/他们拥有特别的天赋但对世界一无所知/他们和平共处,在一个没有名字的星球生活

跨性别男性

直至高中,小风认识了第二位女朋友,是一个打扮中性的双性恋艺术家、摄影师,两人在同志游行中做志愿者的时候认识。这个新女朋友比小风年长十多年,海外回来见识更多,这段经历为小风开启了性别认知的另一扇门。

有一天,她问小风,“你觉不觉得你是跨性别?”

“跨性别”这个新词语再度挑战了小风对性别的认识,女朋友从外国为小风带来了很多有关跨性别的书籍,启发了小风对性别的想象和想法。

“性别认同与性倾向是可以分开的,是我当时自己的想法。”

之后一段时间,她把自己定义为跨性别男性(Transgender man),即出生时是女性,但自己的性别认同是男性,那时候她要求旁人用“he”(他)来称呼她,也迷上了划艇和龙舟,希望有一身古铜色肤色,变得更加男生。

香港目前没有特别就跨性别人士订立反歧视法, 但容许市民做变性手术,2013年终审法院裁定变性人有权结婚。但有变性需要的跨性别人士,会被视为“性别认同障碍”,被列入《精神病名册》,间接地受《残疾歧视条例》保障,但跨性别人士甚少动用这条法例,因为这等同承认自己有精神病,小风也曾经从医生手上得到这张纸,但她不认同跨性别是精神病的一种。

三名由女变男的跨性别人士早前入禀香港法院,申请司法复核,指入境处以其未完成完整变性手术,拒绝让他们的身份证上的性别由女变男,但高等法院认为改变性别不是个人权利,而是涉及公众利益,所以裁定他们败诉,申请人表明上诉,认为强迫跨性别人士做具危险性的完整变性手术,是残忍和不公。

世界卫生组织2018年6月起不再把跨性别人士当成有精神疾病,其所发出的新指引,将在2019年提交世界卫生大会审议,并在2022年1月1日开始实施。世卫组织认为,有关修改建基于医学界对跨性别人士的理解,不认同跨性别是精神病,修改指引可以让社会更接受跨性别人士。较开放的国家容许变性,有一些企业或学校会出现第三性别作为性别选项,在英美等国,早已出现应该用“他(he)”还是“她(she)”等代词的讨论,建议用“they”,“xe”,“ze”。在华语语境中,目前并没有一个代词去形容男女以外的性别。

一些保守国家,对包括跨性别人士在内的同志(LGBT)族群歧视严重,认为这违反自然或是宗教伦理道德,有些地方会把同志的行为当成罪行。

图像来源,Siu fung

小风拥抱了“跨性别男性”这个新的性别认同,她尝试使用男同志的交友平台,当她在平台上把自己标记为跨性别时,没有人会与她聊天,如果她说自己是男生,着实会吸引无数男同志,但当他们知道真相即小风没有男性性器官之后,则会反过来说她骗了他们;而在女同志的平台,她男性化的打扮又吸引不到阳刚的女同性,这是一个尴尬的处境。

在香港社会中,许多人把“跨性别人士”等同“变性人”,媒体的报道总会把焦点放在变性人接受漫长医疗程序及手术的过程上。但小风认为变性手术具有风险,完成手术也不一定有她所想要的效果,害怕有疤痕,她没有计划在生理上完完全全变成一个男性,所以就算是在香港“跨性别”的界别中,她显得格格不入,因为在许多香港变性人眼中,也与主流社会一样,认为性别只有一男一女二元之分,不应该有第三个选择。但小风认为,性别不是二元之分,可以有很多选择。

性别流动

小风不算是公众眼中的“变性人”,她相信可以靠每天健身几个小时、控制饮食、服食补充剂等,练出她心目中完美的身型。

在她刚刚迷上健身时,经历并不愉快,当时她去上健身课,教练对她说,女生不用推胸,因为这样做会让女生失去胸部。

“我很生气,立刻走掉,以后再不上这些课,为何你不让我做?为何我不可以好像男生般?”

后来,她认识了更多喜好健身的朋友,她的体型愈练愈大,也开始投身健美比赛——参加国际性的“女性”健美比赛。

但没想到,参加女健美运动也为她带来了挣扎,因为比赛要求她穿着比基尼,而她是一个连胸罩也不爱穿的人。

图像来源,Siu fung

“这是健美运动文化的一个问题,”她说,“他们认为肌肉是男性,女性有肌肉就要靠其他东西去展现女性味道,去补偿那个男性阳刚味,所以好多女健美运动员都化浓妆,强调自己很女性。”

但是她知道,不是一时三刻可以有方法改变比赛的规则和传统,所以还是硬着头皮穿起来,结果她从比赛中,获得掌声和赞赏。

她开始反思自己为何如此抗拒比基尼,“其实好多时我们把性别框框放在服装上,其实服装本身是很中性的东西,一件衣服是男是女,在于我们如何看待性别,是我们内化了性别的框架。”

逐渐地,她拥抱了自己也是女性的想法,性别认同由“跨性别男性”走到“性别流动”,在大学教书时,小风展示了男性的一面,但在体坛上,她是女运动员。

作为一个性小众及女性,她感受到两个群体在社会上面对的种种不平等和歧视。

她说,女性练肌肉比男性困难,但如果两者分别参加同一水平的健美比赛,女性运动员所获奖金永远少过男性。

更衣室则是她作为性别流动者逃避不了的问题,香港不如外国般有不分性别的更衣室,每次她去更衣室都要有心理准备,面对连串质问和质疑。

“好多人假设我已经习惯(被质问)了,但其实我也会生气,因为我习惯了,不代表可以这样对我,”她说,“我不是每天的EQ(情商)这么高,有时候工作了整天,也要保持愉快心境去跟别人解释,你会觉得好烦。”有一段时间,她会避开更衣室,提前穿好衣服,做完运动回家洗澡。

在多数情况下,经过她和职员解释以后,大部分人也觉得她出现在女更衣室没有问题,毕竟,她生理上是女性,也可以用女健美运动员作为理由。别人未必认同她,但至少不会夺去她使用更衣室的权利。

图像来源,Siu fung

香港性别运动

香港社会近年对同性恋者的接受程度有所提高,根据香港大学的调查,2017年有逾半人支持同性婚姻,但跨性别人士是同志族群中最被忽视的一群,一方面是公开自己跨性别身份的人不多,另一方面,是社会对跨性别的认知并不充足,他们所获得的关注度和接受程度,明显比同性恋者、双性恋者为低。

根据香港跨性别资源中心委托香港浸会大学在2017年进行的调查,45.9%的跨性别人士曾经受过暴力对待,显示他们在社会各方面也备受压力。

但小风说,社会对性别的态度是可以改变的,总有一天会有更多人接受跨性别人士,正如她的父母,经过多年的相处,现在态度已有改变,虽然彼此不谈性别、性向问题,但她带女朋友回家,也可以如家人般吃饭。

她现在除了在大学教书之外,也投身倡议工作,是香港同志平权运动中常见的面孔,四处演讲分享身为性别流动者的经验,也从学术角度讲解性别的概念和理论。

她承认,要说服别人接受不同的性别观,并不容易,面对别人对她的批评和不接受,她不认同,但会予以尊重,也希望外界如此看待她。

“对我来说最重要的是,如果有一个人经历和我差不多的经历,我希望那个人听到我故事后有所启发,令他觉得自己不会觉得自己唯一一个,对我来说,这是我最希望做到的改变。”